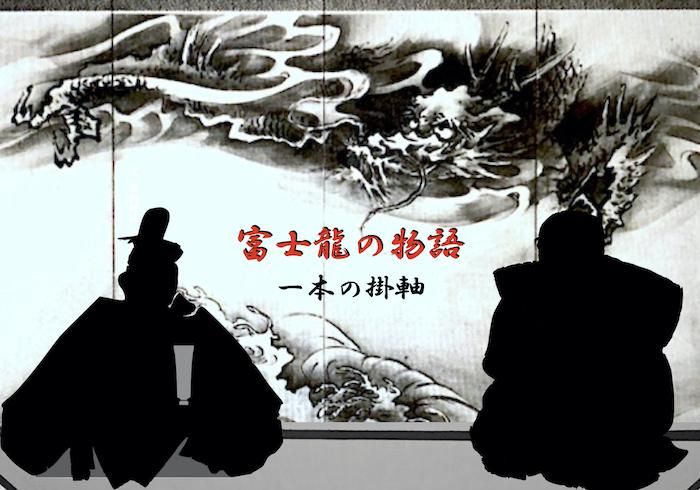

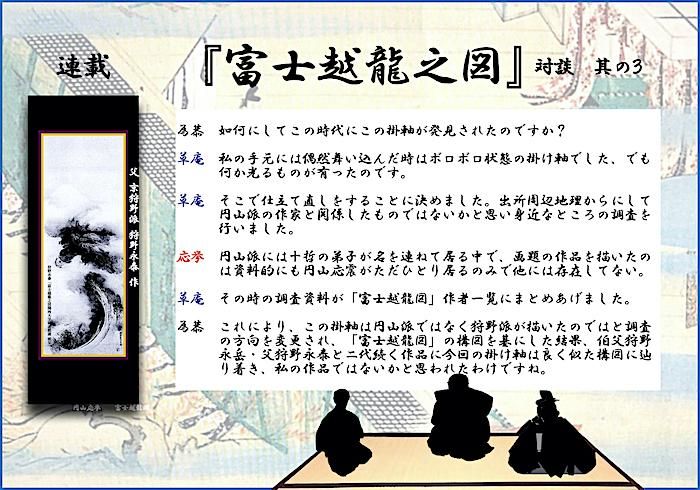

それは薄汚れた廃棄処分の掛け軸を束ねた中から

偶然に富士山を探し求めていたコレクターの眼に

とまり、取り上げられた富士と龍の物語でした。

絵柄からして円山応挙の関係した作品ではないかと、

簡単な検索機能から円山派などによく似た作品を

ネット上で見ることができました。

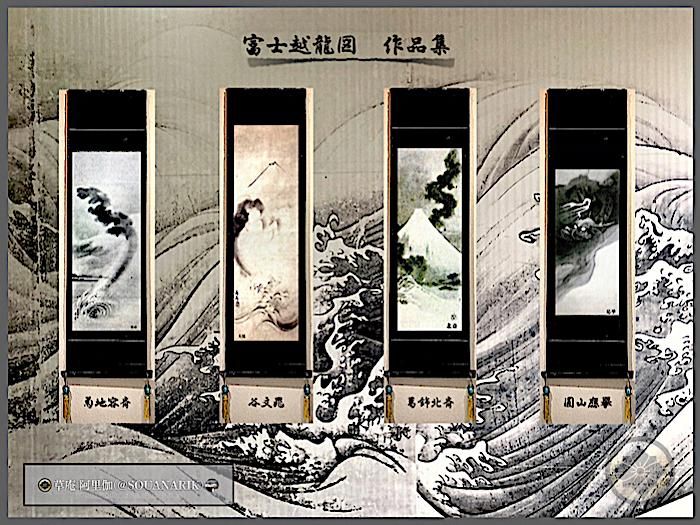

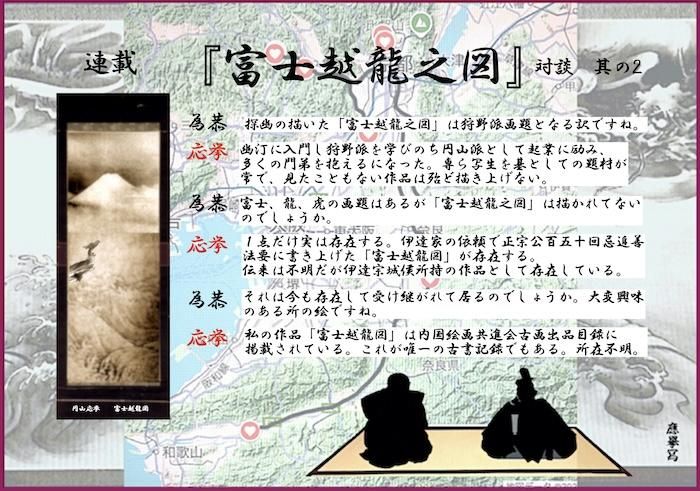

「富士越龍図」は主に狩野派の題材で描かれてきた。

そこで、一番可能性のある円山応挙と冷泉為恭に

焦点を絞って辿ってみた。

その前に掛軸の状態を詳細に情報公開します。

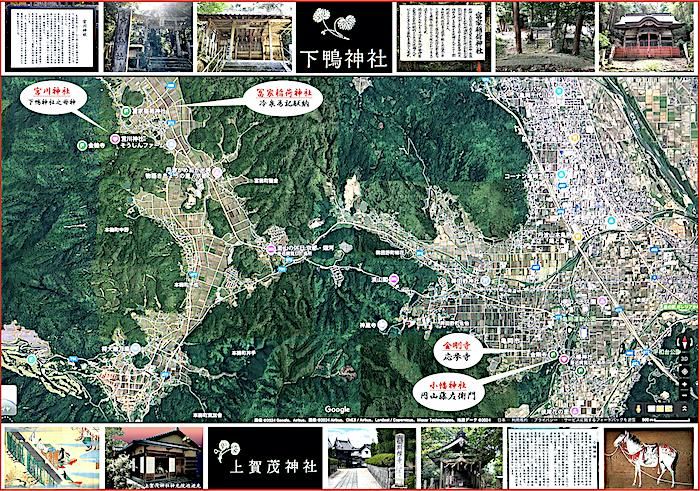

4、今に残る一族と深い関係の神社は富家稲荷神社

(宮前町)、愛宕神社(千歳町)、金刀比羅神社(保津町)、宮川神社(宮前町)

の4カ所である。これらの神社には豪族一族が参与している。

(亀岡神社誌:故郷鎮守の森)

※豪族と掛軸が何らかの関係を持つ事情があるとしたらそれは圓山派の影響が

大変大きなものとしてありうる。

6、圓山派と京狩野派の画家との繋がりがある加茂社の神光院住職

交わりがあった。

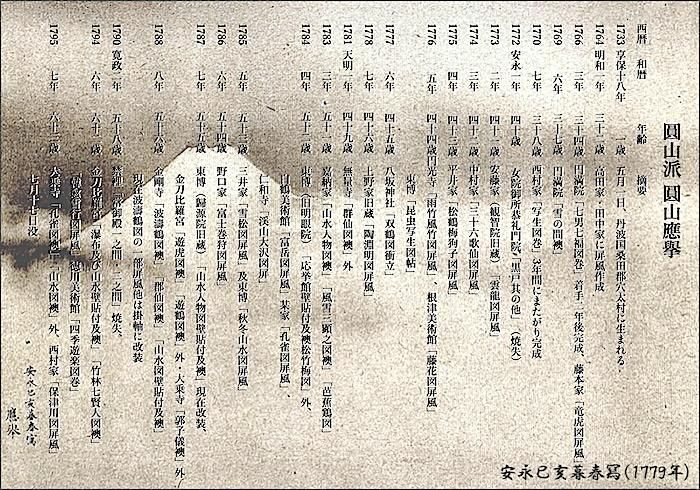

圓山應擧

圓山應擧:(享保十八年1733/6/12 - 寛政七年1795/8/31)

江戸時代中期〜後期の絵師。 近現代の京都画壇にまでその系統が続く

「円山派」の祖、写生を重視した画風が特色。

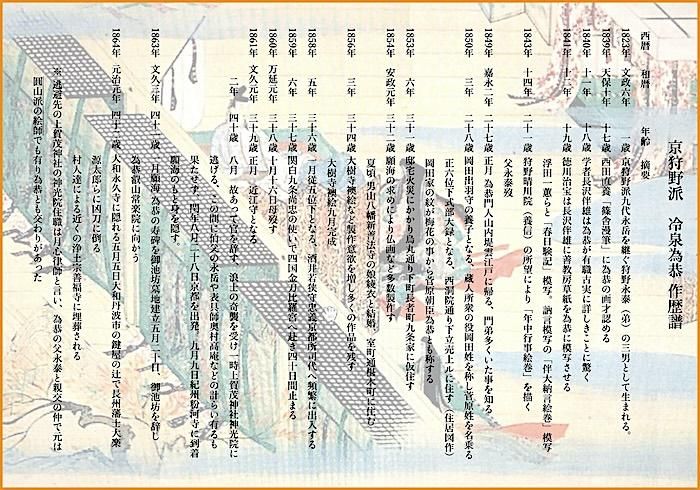

冷泉為恭

冷泉 為恭:(文政六年1823/10/20 - 元治元年1864/6/8)

幕末期に活躍した公家召抱えの復古大和絵の絵師。幼名は晋三。

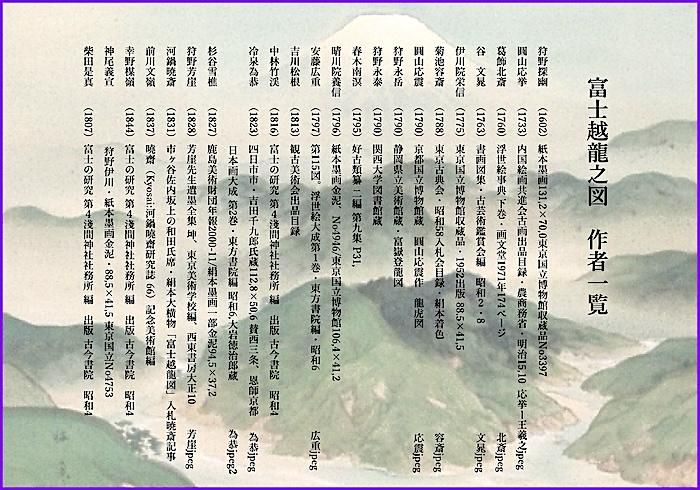

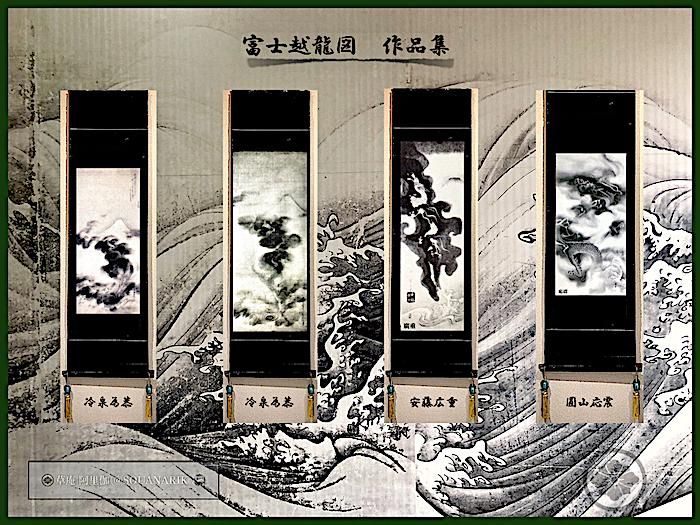

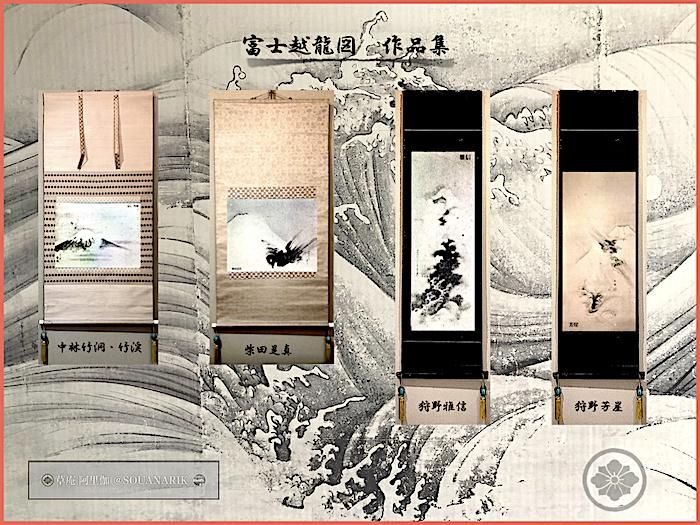

過去に「富士越龍図」を画題に作成した作家はどれだけいるのかを調べてみた。

図柄の確認できたものをご紹介

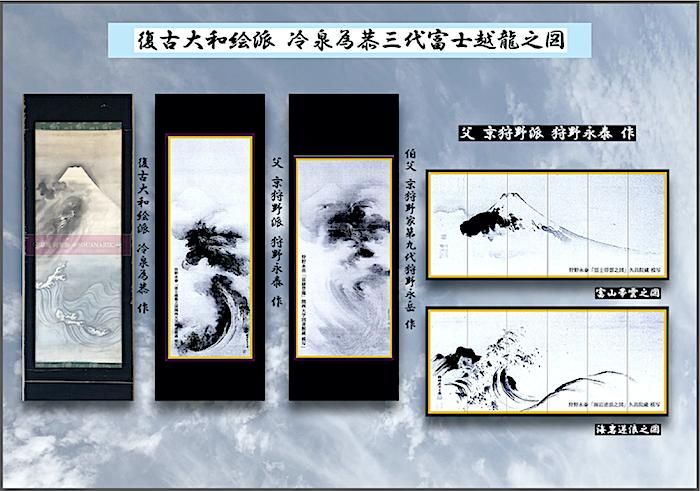

冷泉為恭三代に亘る富士の構図

(今回は為恭としての三代列挙)

この先

関係が深いことへの上空からの配置検証

「富士越龍之図」対談

其の1

其の2

其の3

完結

ご参考資料

葵御紋編ー丹波豪族西田家。

八代将軍足利義政の頃(1443~1473)の家紋関係の記録に丹波船井郡の豪族西田氏が

双葉葵の紋を用いたとある。他の案件を考察しても当時はまだ源氏を名乗っていた時代。

葵紋章の始まり

各地の加茂信仰者で松平家・同じく豪族西田氏などが使用の始まりではと。

戦国末期になると明智光秀の丹波平定の中で宮川神社も戦場となる(1573~1592)。

ほとんど焼失しました。享保二年(1717)に社殿は再建されました。

悲恋の為恭とは

幕末期に活躍した公家召抱えの復古大和絵の絵師。幼名は晋三。出家後は心蓮(しんれん)。初名は狩野 永恭(かのう えいきょう)、のち冷泉為恭に改める(「冷泉」の姓は自らが名乗ったもので、公家の出自ではない[)。また蔵人所衆である岡田氏に養子入りしたため、岡田 為恭(おかだ ためちか)とも言われ、絵にしばしば岡田氏の本姓である菅原姓で署名している。岡田氏に養子入りする前は「ためたか」、養子後は「ためちか」と名乗ったというのが通説である。

最高級の絵の具を惜しげも無く用いた濃彩画を得意としたが、障壁画や白描画、仏画にも当時としては傑作といわれるほどの名画を残している。

ーーーーーーーー

文久2年(1862)8月、為恭は過激な尊王攘夷派から命を狙われ、逃亡生活が始まる。願海がいる紀伊国の紀州粉河寺に逃れ9か月潜伏、名も「心蓮光阿」と僧侶風に改め、寿碑(生前の墓)を立てるなど隠蔽に努めた。しかし尊王攘夷派の追跡は厳しく、堺から大和国丹波市の内山永久寺に逃れるが、追っ手が迫りさらに逃亡するも、元治元年(1864)5月5日、近隣の丹波市郊外の辻で、長州藩の大楽源太郎らによって捕縛、殺害された。享年42。

京狩野派の画家狩野永泰の男、狩野永岳はその伯父に当たる。幼児晋三永恭といい、狩野派の画法を習いしも、慊らずして古大和絵の研究に志して訥言に私淑し、古寺所蔵の古画を模写して刻苦大和絵の技法を修した。のち冷泉三郎為恭と称したが、更に蔵人所衆岡田出羽守為純の養子となり、性を菅原と改め、正六位式部大録に叙せられ、更に式部小丞関白直盧預に累進のち従五位下となり、近江守を兼ねるに至った。為恭故実を究め、歴史を調べて、古典的乃至歴史的主題の作品を多く画いだが、仏画をも巧みにし、また書にも堪能であった。彼は三条家等の公家の愛顧を受けたが、一面において、古大和絵の名画を所蔵するをもって知られた所司代酒井家に出入りすること繁かったので、その行動は佐幕派としての嫌疑を招くに至り、遂に浪士の狙う所となった。璽後、紀泉州の間に転々逃避したが、遂に紀州丹波市に潜居中、浪士のため惨殺せられた。時に元治元年五月五日。享年四十二歳。

逃避先の上賀茂神社の神光院住職は月心律師と言い、為恭の父永泰と親交の仲で元は圓山派の絵師でも有り為恭とも交わりがあった。その月心律師の師は応挙十哲の森徹山の子で森狙仙である。

無落款如何

(是非ご覧下さい)

ご商談はこちらから

ショップ入り口

産地から選ぶ

時代から選ぶ

Other page

Calendar

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | ||||

| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |